この記事では、

30代の共働き夫婦として双子を育てている我が家が、

子どもの成長に合わせてベビーサークルをどのように選び、

試行錯誤してきたかを実体験をもとにまとめています。

ベビーサークルは、

「これを買えば正解」というものがなく、

子どもの成長段階や家庭の環境、

その時々の生活の余裕によって最適な形が変わると感じています。

我が家も、最初から完成形を目指したわけではなく、

その時点で一番困っていたことをどう乗り切るかを基準に、

段階的に選び直してきました。

この記事では、

段ボールを使っていた時期から、

レンタルサークルを導入した時期、

現在のベビーゲート運用に至るまで、

実際に使って感じたことや判断の理由を記録しています。

同じように双子育児をしているご家庭や、

ベビーサークル選びに悩んでいる方が、

自分の家庭に合った選択を考える際の参考になれば幸いです。

我が家のベビーサークル遍歴:買い替え?追加?試行錯誤の記録

本記事は、双子育児をしている我が家が、

子どもの成長段階ごとに安全対策をどう考え、

どんな基準でベビーサークルを選んできたかの記録です。

ベビーサークルは「これを買えば正解」というものがなく、

子どもの成長 × 家の環境 × 親の余裕で最適解が変わると感じています。

我が家も、最初から完成形を目指したわけではなく、

「今しんどいところを、どう乗り切るか」を基準に段階的に選んできました。

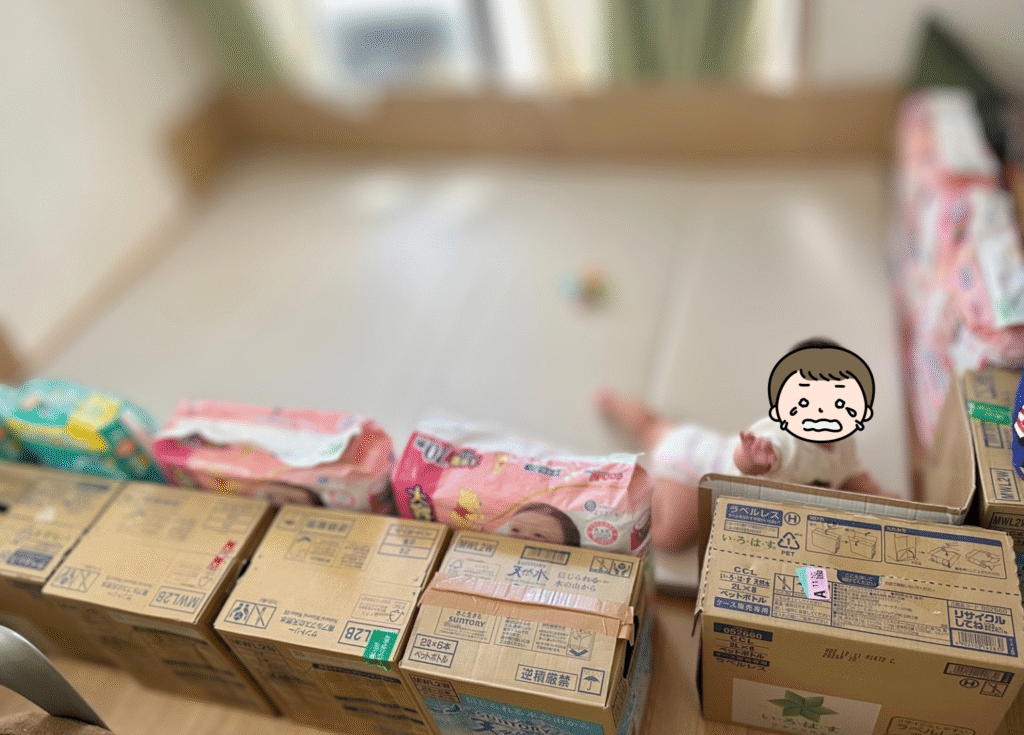

①段ボール&プレイマット期

最初に囲いとして使っていたのは、家にあった段ボール。

双子分のオムツや備蓄水の箱を再利用し、とりあえず動ける範囲を制限する目的でした。

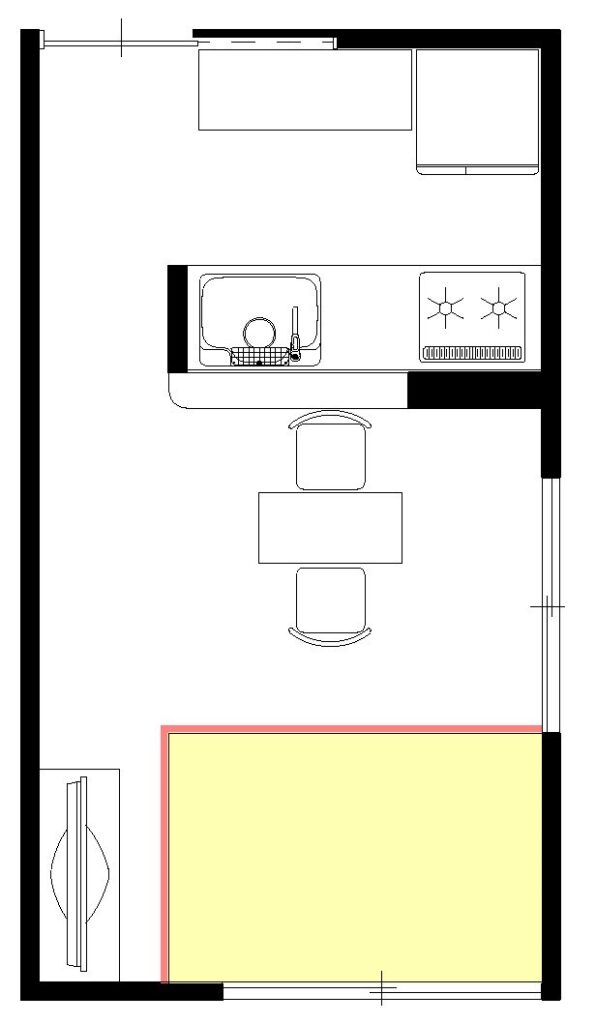

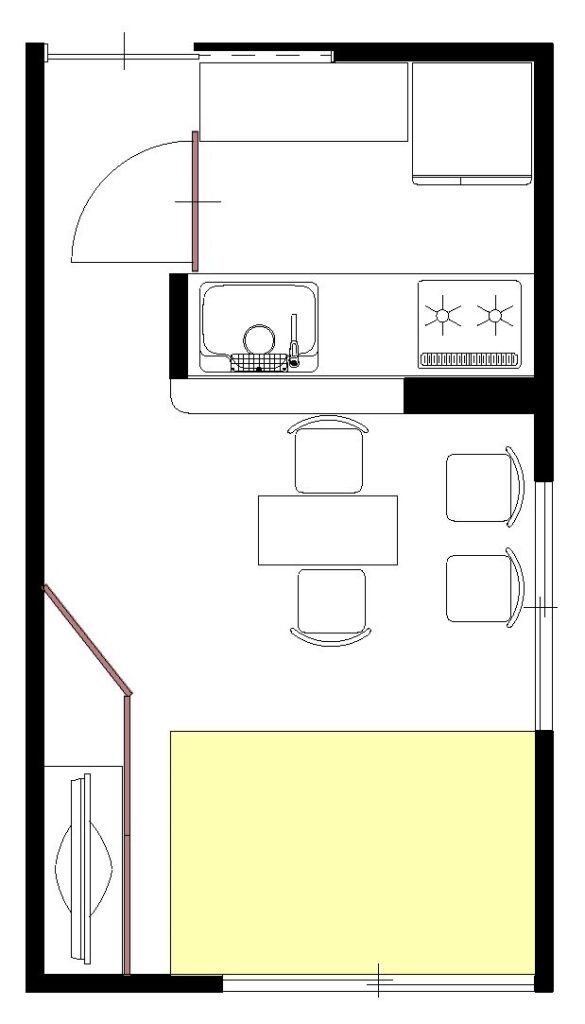

わが家の11畳間取り

生活の変化(Before / After)

- Before

- 寝返り・ずりばいでどこまでも移動

- 頭をぶつけないか常に目が離せない

- 寝返り・ずりばいでどこまでも移動

- After

- 「ここにいれば大丈夫」という最低限の安心感

- 親の視線と神経の消耗が少し減る

- 「ここにいれば大丈夫」という最低限の安心感

同時に、それまで使っていたジョイントマットから、厚手のプレイマットに切り替えました。

ジョイントマットで感じた限界

- クッション性が足りず、転倒が心配

- 隙間にゴミやホコリが溜まる

- 掃除の手間が地味にストレス

- 端をかじられる(地味に困る)

プレイマットを選んだ理由

- 厚みがあり、転倒時の衝撃が和らぐ

- 折りたたみでき、掃除・移動が楽

- シームレス構造で液体が染み込みにくい

実際に使ってみて、「床環境が整うだけで育児の安心感が全然違う」と感じました。

ベビーサークル以前に、まず床を整えるのは多くの家庭におすすめできるポイントです。

②オムツ&備蓄水段ボール期(動きが活発に)

成長とともに、普通の段ボールでは簡単によじ登るようになりました。

そこで使ったのが、重さのある備蓄水の段ボールです。

工夫した点

- 重さでズレにくくする

- 角には未開封のオムツを置き、クッション代わりに

完璧ではありませんが、「今すぐ買わないと無理」という状況を一時的に回避できました。

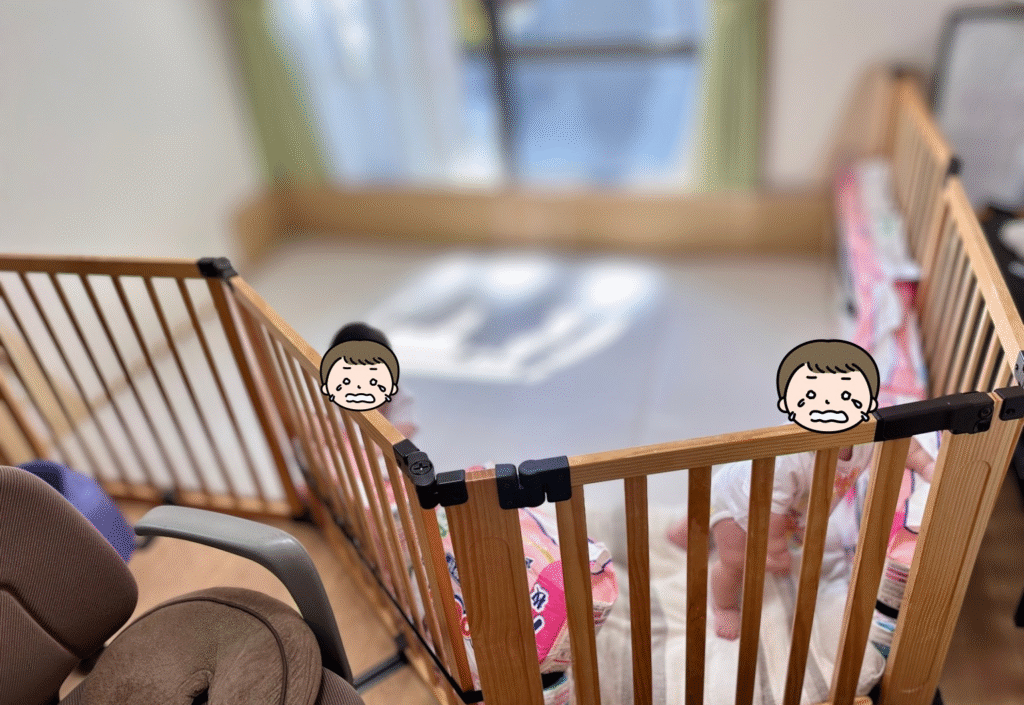

③サークルレンタル期(生後8ヶ月頃〜)

それでも限界を感じ、生後8ヶ月ごろに本格的なベビーサークルを導入しました。

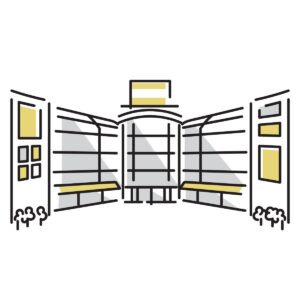

選んだのは

ナイスベビーでレンタルできる「日本育児 木製パーテーション」です。

※特定の商品を勧める目的ではなく、当時の我が家の選択例です。

レンタルを選んだ理由

- ベビー用品は使用期間が短い

- 使わなくなった後の保管・処分が大変

- 必要な期間だけ使えるのは精神的に楽

このパーテーションは「子どもを囲う」だけでなく、

部屋をゾーン分けできる点が我が家には合っていました。

生活の変化

- 子どもゾーン/親ゾーンが明確に

- 料理・家事中のヒヤリが激減

- 「見守りながら別の作業」が可能に

成長に合わせて形を変えられるのも助かり、

最終的には「子どもを囲う」より「触ってほしくない物を囲う」使い方に変化しました。

ただ、2歳前後になると力が強くなり、安全面のバランスが変わってきます。

我が家ではテレビを手放す決断をし、サークルも返却しました。

レンタル期間は約18ヶ月。

コスト面だけ見ると購入より高く感じるかもしれませんが、

使い終わった後のストレスがない点を含めると、満足度は高かったです。

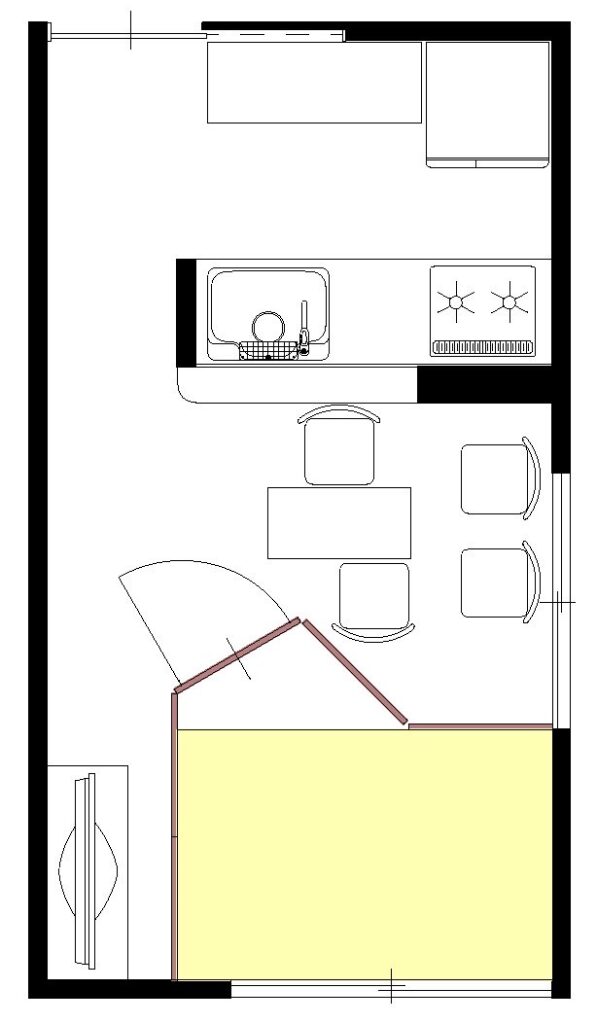

④現在:キッチンにベビーゲートのみ

現在は、キッチンの入口にのみベビーゲートを設置しています。

2歳5ヶ月になった今も現役です。

「危険な場所に近づかないことを教える」のは大切ですが、

双子育児では一瞬目を離した隙に何か起こるのが現実。

我が家では、

安全対策は仕組みで、教育は余裕のあるときに

という考え方を大切にしています。

まとめ:ベビーサークルは「家庭ごとの最適解」でいい

ベビーサークルを検討する際は、

- サークル型か、パーテーション型か

- 成長に合わせて形を変えられるか

- 最終的に「なくても安全な部屋」を目指せるか

こうした視点で考えると、後悔しにくくなると感じています。

我が家は双子育児ということもあり、

親の心の平穏を保つための道具として、サークル導入は本当に助けられました。

必要な時期だけ、無理のない形で取り入れる。

それで十分だと思います。うにお部屋作りをしようか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

コメント